障害・難病を持つ方、学校やデイケア卒業後の進路に迷っている、長年ひきこもり状態が続いているなど、将来への不安や悩みがある方々への社会参加の第一歩として、訓練等を通し日常生活に必要な生活能力の維持・向上を身につけ、次のステップである福祉的就労の事業所や企業へ繋ぐ事業です。利用期間は最長で2年と自身の体調管理をおこないながら無理なくゆっくりと力をつけられます。

社会に出るための準備として、自立した生活をサポートする「自立訓練(生活訓練)」と、自分のペースで働きながら、将来の進路を考えていける「就労継続支援B型」のサービスを提供しています。どちらの支援も、利用者の「やってみたい」「できるかも」という気持ちを大切にしながら、様々な経験と自己決定を通して、社会で生きていく力を育てていきます。

-

- 障害または難病がある方

- 福祉的就労先の選択に迷っている方

- デイケア等で地域生活への定着を考えている方

- 特別支援学校を卒業した方

- ひきこもり状態の方

- 長年社会とのつながりがない方

など、お気軽にご相談ください。

*利用にあたっては、下記の障害者総合支援法に基づく福祉サービスの受給者証の取得が必要となります。

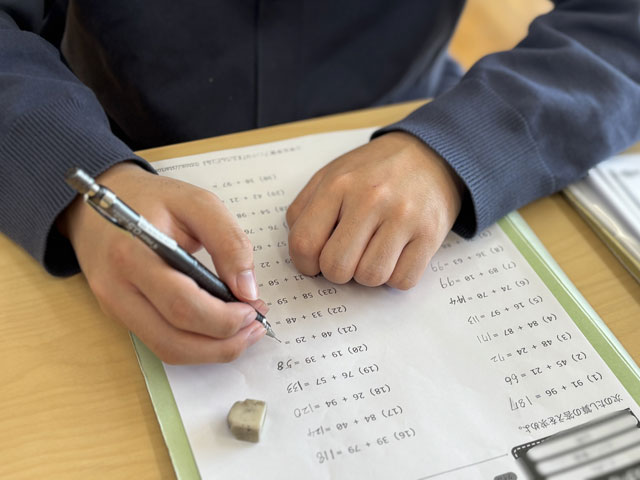

定型業務

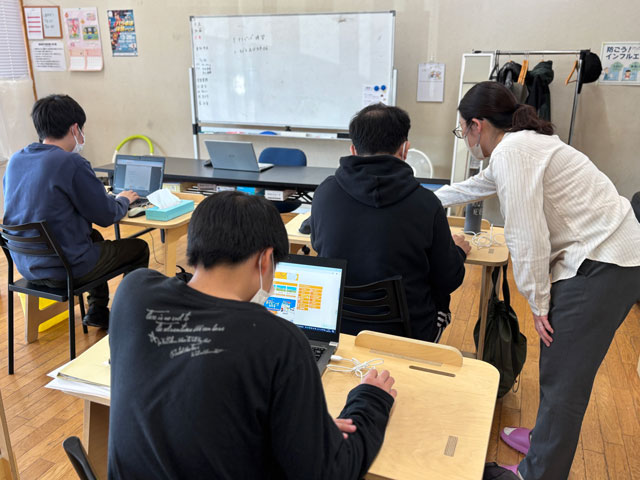

PCスキルアップ

ライフスキルトレーニング

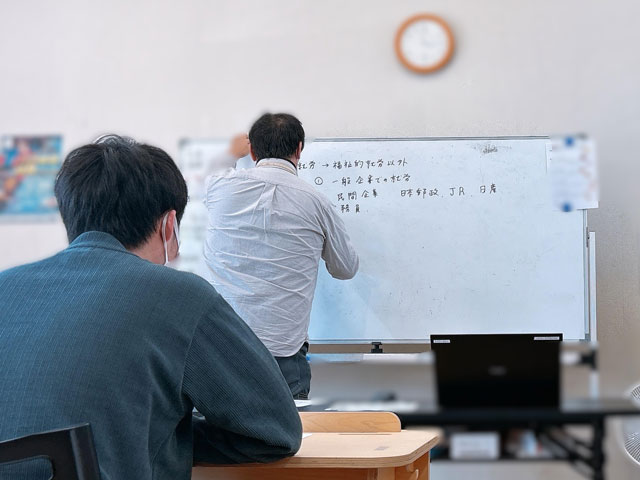

進路研究

運動

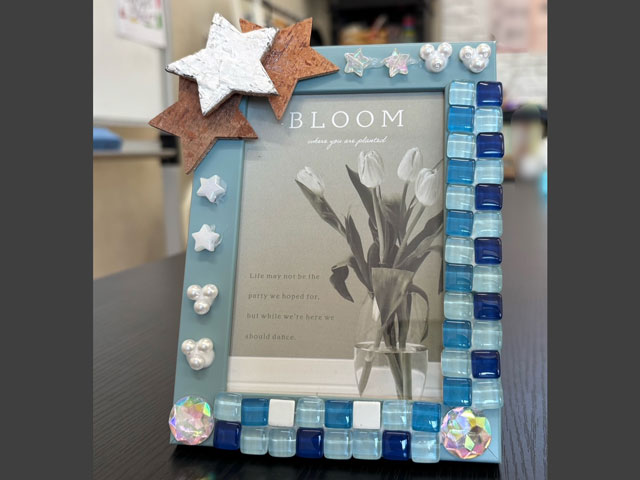

趣味創作

調理実習

屋外活動

| 内容 | プログラム例 | |

|---|---|---|

| 新たな居場所 | 自分の居場所を作る

|

手芸、自由研究、レクリエーション、グループワークなど |

| 心と体を整える | 生活リズムを整えながら生活力を身につける

|

体操、バレーボール、ウォーキング、SST、アンガーマネジメントなど |

| 社会を知る | 集団での活動に参加し、世の中や仕事について知り、考え、理解する

|

あいさつ、身だしなみ、調理実習、金銭管理、イベント企画・参加など |

| 社会とつながる | 自分の将来を考え次のステップへと進む

|

封入、袋詰め、販売接客、発送準備など |

※月に1回~2回土曜日通所があります。土曜通所日は外出活動やレクレーション等を予定しています

※受託業務を行うと工賃が発生します

※水曜日と金曜日は希望者に300円(税込)でお弁当が提供されます

※各訓練プログラムにおいて、SIM(Social Independence Measure)に基づいた評価を実施します。

A1.障害者総合支援法に基づく福祉サービス事業「自立訓練(生活訓練)事業」としており、社会生活に必要な訓練をする場所です。

A2.最長2年間(1年間の延長有)

A3.3カ月単位で訓練内容が異なりますので、原則として次の年4回になります。

4月・7月・10月・1月(通所スタート月は要相談)

A4.訓練のための自己負担額はありません。

ただし、外出活動やイベント等で1,000円程度の自己負担が発生する場合があります。

A5.日常生活に必要なスキルは、障害を持つ方にとって特に身につけにくいものです。しかし、将来の生活や様々なトラブルからの回避など、自立した生活を送るうえで必要不可欠なスキルとなります。生活の質(QOL=クオリティ オブ ライフ)を高めていくことにより、より充実した生活を送れるようになります。

- 身だしなみ:服装や見た目を整える、清潔にする

- 健康管理:体の調子を整える

- 住まい:整理整頓、掃除、公共料金の支払い

- 金銭管理:お金の計画的使用、1人での買い物

- 外出:時間や行先と費用を守っての移動

- 対人関係:マナーやルールを身につける、トラブルを防ぐ、SOSを発信する

- 余暇:休み時間や休日を快適に過ごす

- 地域参加:家庭以外で人と交流できる場を持つ

- 進路選択:将来の見通しを立てて行動できる

- 法的問題:法的なトラブルを防ぐ

- 制度を知る:福祉制度を知り地域生活サービスの内容や活用法を学ぶ

A6.宇都宮市の公共施設(駅や市民センター)から事業所までの送迎を行なっております。

ご自宅が公共施設から遠い場合はご相談頂ければ対応いたします。

A7.基本的に昼食は持参して頂きます。

希望者には毎週水曜日と金曜日は有料(300円)でお弁当を提供しています。